2024年12月23日

【手作りレシピ・裁縫ポーチ】たっぷり入る、大きめサイズの裁縫ポーチの作り方!

- 手作りレシピ

- 手芸道具あれこれ

皆さま、こんにちは。手づくりクリエイターのユキンコです。

今回は大きめサイズの裁縫ポーチのご紹介です。

細かい工程がたくさんある中級者向けレシピになりますが、よかったら挑戦してみてくださいね!

★ 前回の参考記事

【手芸道具あれこれ No.13】家庭科の裁縫セットには何が入ってる?100円ショップのポーチを簡単カスタマイズ!

【手作りレシピ・裁縫ポーチ】

|

《もくじ》 ・▲クリックすると①~⑩のところに飛べます。 |

・

【作り方の大切なポイント】

一般的なソーイングレシピの多くは、はじめにすべての材料を用意してから縫製します。

そうすると説明の効率はいいのですが、各工程で生じるゆがみ、縫製のズレなどが重なり、完成したらなんとなく曲がっている、こちらが短くてこちらが長い…といったことがよく起こります。

そういったことを避けるため、このレシピでは、作りながらその都度サイズを確認して、カットする方法をとっています。手間はかかりますが、こうするとが仕上がりが格段にきれいになります。

各工程で、作り方・ポイントを確認してから作り始めましょう!

長く大切に使いたい裁縫ポーチ、一つ一つの工程を、あせらずゆっくり仕上げてくださいね。

・

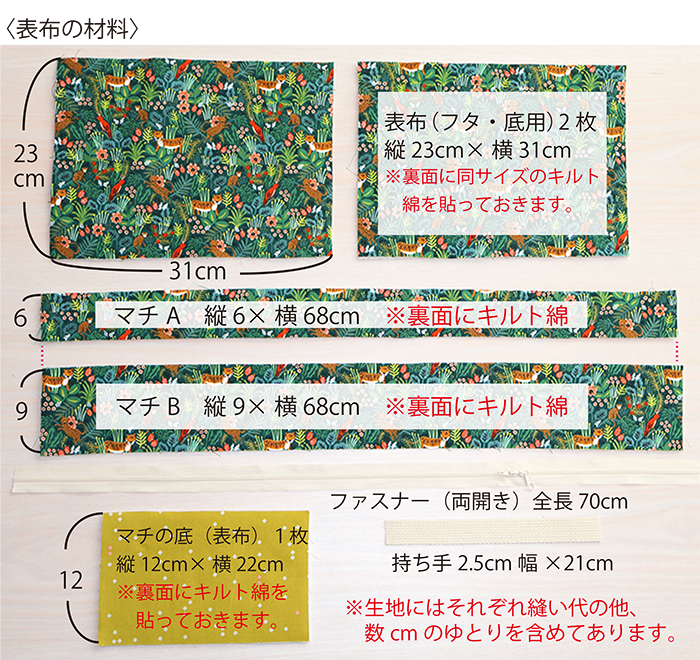

①表布の下準備をする

表布の材料を用意します。

※アイロン接着キルト綿(片面にのりのついているもの)を貼ることで生地が縮んだり、縫製によってサイズに個人差が出るため、材料はゆとり分を含めたサイズで用意します。実際のサイズは工程③で型紙を使ってカットします。

【用意する材料 ・表布用】

●表布(フタ・底用) …………縦23×横31cm 2枚

●マチA(細い幅) ………………縦6×横68cm 1枚

●マチB(太い幅) ………………縦9×横68cm 1枚

●ファスナー(両開き)………全長70cm(実寸65cmあれば十分です)

●マチの底(表布) ……………縦12×横22cm 1枚

●持ち手 ……………………………幅2.5cm×21cm 1本

※各生地と同サイズのアイロン接着キルト綿を用意して裏面に貼っておきます。

【ポイント】

①表布は、シーティング・オックス・綿麻などがおすすめです。あらかじめキルティングされた生地(上記サイズ)でもOKです。布の柄は、上下(天地)がないものが作りやすいですが、上下のあるものを使用する場合は、各工程で柄をどちら向きに合わせるか説明していますので、よくお読みください。

②アイロン接着キルト綿を貼った生地の上から、4~5cm間隔でミシンステッチをかけると、キルティング生地のようになり、それも味わいがありおすすめです。写真の生地には、4cm間隔で斜めのミシンステッチをかけています。(生地と同じ色の糸で縫います)

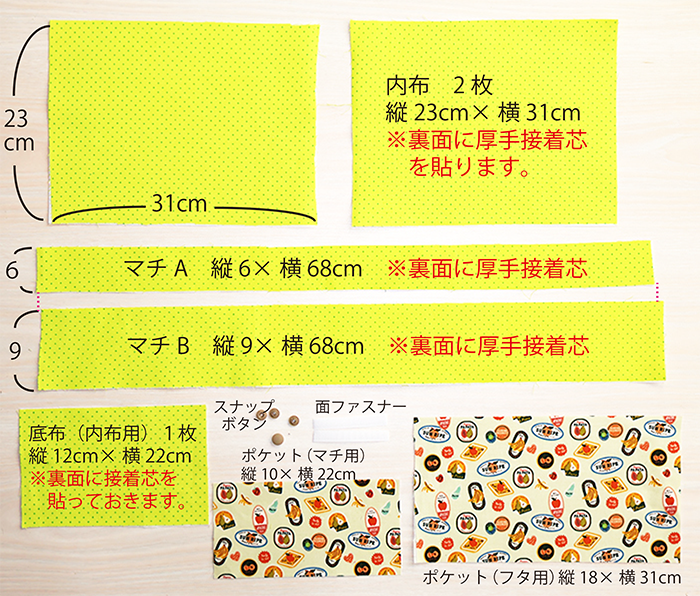

②内布の下準備をする

【用意する材料・内布用】

●内布(フタ・底用) ……………縦23×横31cm 2枚

●マチA(細い幅)…………………縦6×横68cm 1枚

●マチB(太い幅)…………………縦9×横68cm 1枚

●マチの底(内布) ………………縦12×横22cm 1枚

●ポケット(フタ用)……………縦18×横31cm 1枚

●ポケット(マチ用)……………縦10×横22cm 1枚

※仕上げに縫い代を布でくるむ場合は、バイアステープとして内布と同じ生地を幅4cm×全長68cm×2本を用意しておきます。

※表布同様、縫い代の他、ゆとり分を含めたサイズです。

※内布(フタ・底用)、マチ(A・B)の裏に厚手の接着芯を貼ります。マチの底(内布)にの裏にはアイロン接着キルト綿を貼っておきます。

※接着芯を貼ることで生地が縮んだり、縫製によって個人差がでるため、あらかじめゆとりを含めてあります。

【ポイント】

内布は、シーティング・オックスなどがおすすめです。柄に、上下(天地)がないものを使ってください。

③型紙を作り、表布・内布(フタ・底用)をカットする

型紙を用意します。

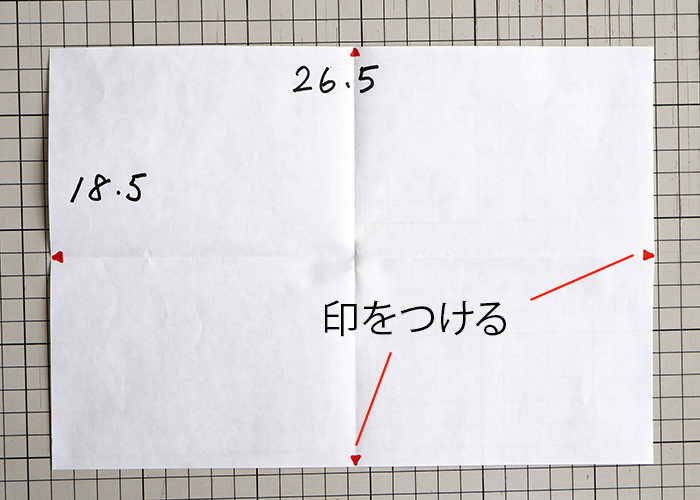

縦18.5×横26.5cmの紙を用意し、4つ折りして、上下左右の中央に記をつけます。

この型紙は縫い代を含めています。

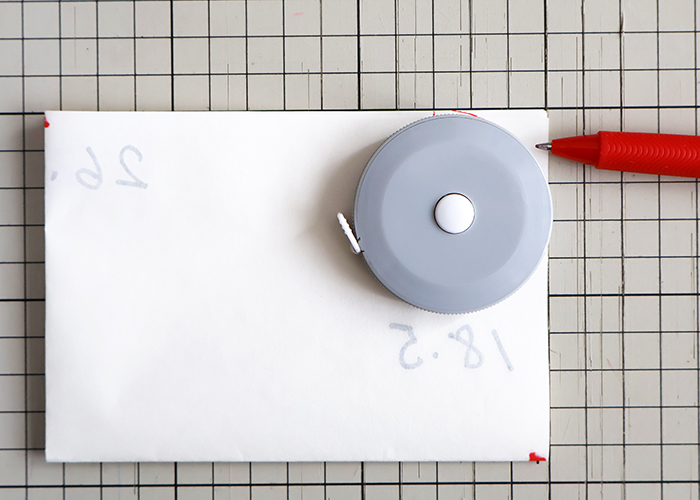

型紙を四つ折りし、角にお手持ちのメジャーを起き、曲線の印を付けます。

一般的なメジャーは半径2.5~3cmくらいだと思います。

4枚まとめて角を切り落とし、縫い代込みの型紙のできあがりです。

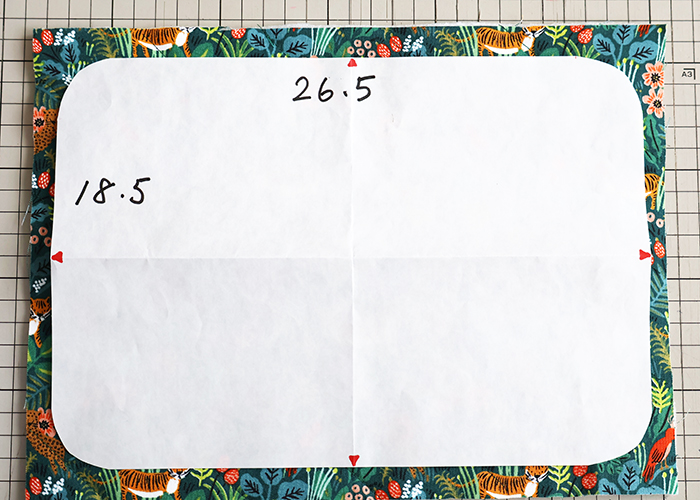

表布の上に型紙を置きます。

まち針でとめ、重しをのせて生地を型紙に合わせて正確にカットします。

【ポイント】

フタ・底用布の実際に必要なサイズは、縦18.5×横26.5cm 4枚 ですが、最初からそのサイズで生地を用意して制作にとりかかると、まず裏面にアイロン接着キルト綿を貼ることで生地に縮みが起こり、さらにミシンステッチをかけると、またまたサイズが縮んで小さくなります。

また、アイロン接着キルト綿と、接着芯とでは、貼り終えた後の生地の縮み方にも若干の誤差が出ます。そのため、①②の下準備ではゆとりを含めたサイズの生地を用意します。

④内布にポケットを付ける

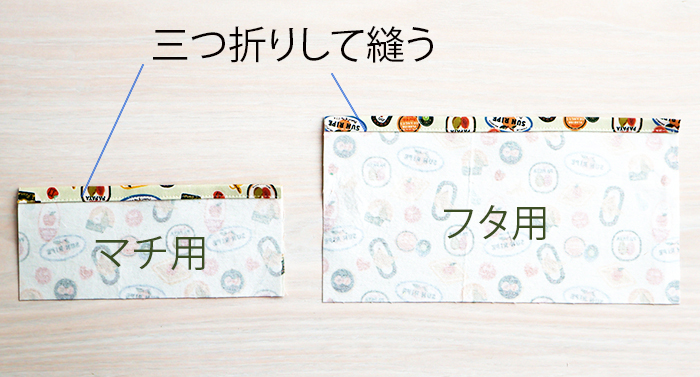

ポケット布(フタ用・マチ用)の上端をそれぞれ1cmで三つ折りして縫い押さえます。

【ポイント】

①ポケット布の柄に上下がある場合は、間違えて反対側を縫わないように注意しましょう。

②生地はゆとり分を含めたサイズなので、三つ折りはぴったり1cmでなくても大丈夫です。

マチの底(内布)とポケット(マチ用)、内布(フタ用)とポケット(フタ用)をそれぞれ合わせてクリップでとめます。

ポケット(フタ用)の下側のカーブの余分な生地をカットします。

※マチ用は上から4cm、フタ用は上から5.5cmあけて内布に重ねましょう。

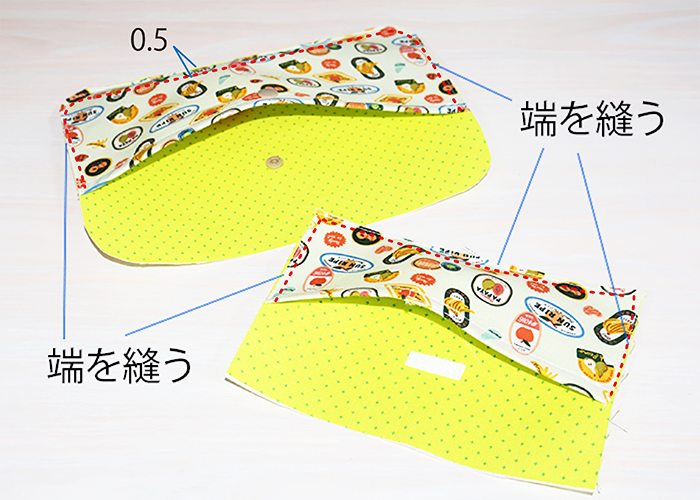

※ポケット布と内布の端を縫いとめます(端から0.5cmの位置)。

お好みでそれぞれのポケットに、スナップボタンや面ファスナーなどを付けましょう。

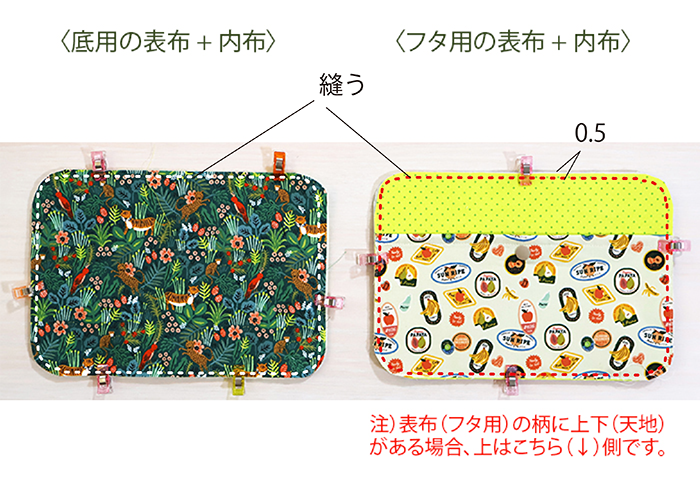

⑤表布と内布(フタ・底用)を縫い合わせる

仕上げに、表布(フタ・底用)と内布(フタ・底用)を外表で合わせ、周囲をそれぞれ一周縫いとめます(端から0.5cmの位置)

【ポイント】

①完成後はフタを上にして裁縫ポーチを置くことが多いため、用意した表布2枚のうち、よりお気に入りのほうをフタ用にします。

②表布の柄に上下(天地)がある場合、表布の絵柄とポケット布の向きは上下逆にします。向きを間違えないよう、ご注意ください。

③底用は向きを気にせず、縫い合わせます。

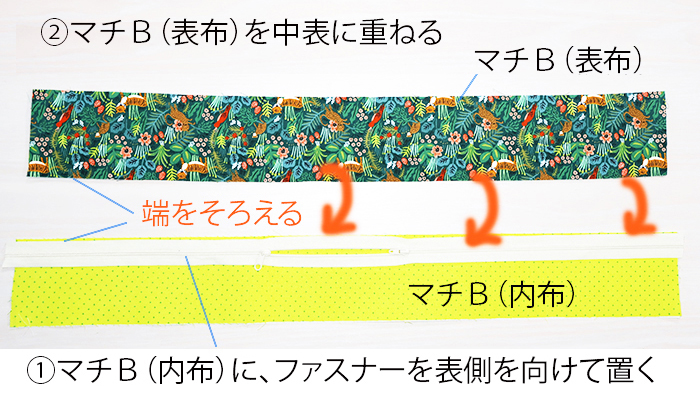

⑥マチ(側面)を作る

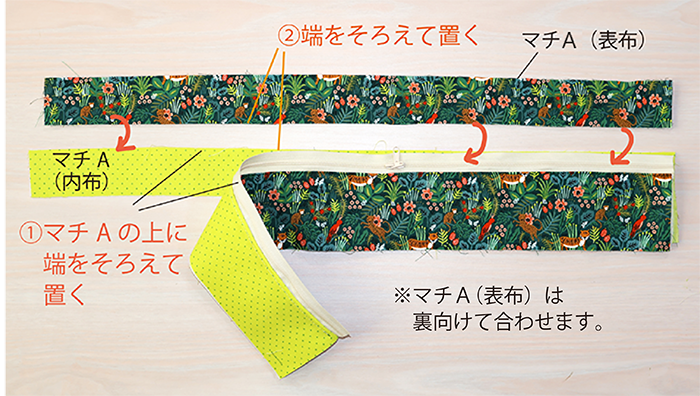

↑ ①②の順に合わせます。

※マチB(表布)は、裏向きに合わせます。次の写真も参考にしてください。

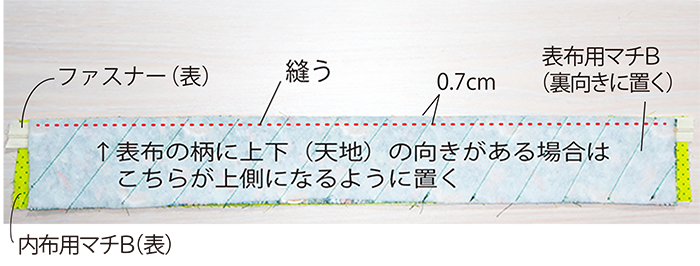

内布用マチB(表)→ファスナー(表)→表布用のマチB(裏向きに置く)の順に重ね、ファスナーを縫います。

※3つの材料が動かないように、クリップやまち針などで丁寧に止めておきます。ファスナーがずれる心配がある場合は、あらかじめファスナーを先に内布用マチBに仮縫いでとめておくとよいでしょう。

※表布の柄の向きに注意してください。

ファスナーを上側に、2枚のマチB(表布・内布)を下側に引っ張り、生地を整えてまち針を打ちます。

ファスナーから0.2~0.4cmの位置を端から端まで縫い押さえます。

※縫いやすい幅でOKです。0.2cmでも0.4cmでも良いので、常に均一な幅になるように丁寧に縫いましょう。

↑ ①②の順に合わせます。

次に、内布用マチA(表)→ファスナー(表)→表布用マチA(裏向きに置く)の順に重ねます。

※表布の柄の向きに注意してください。

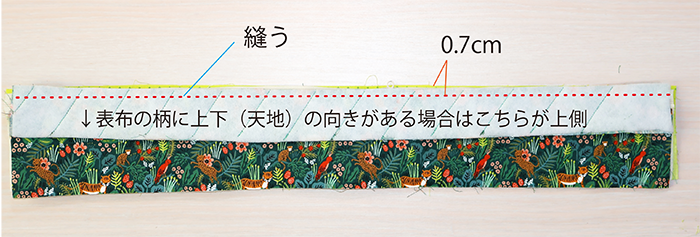

ファスナーを下側に、マチA(表布・内布)を上側に引っ張り、生地を整えてまち針を打ちます。

ファスナーから0.2~0.4cmの位置を端から端まで縫い押さえます。

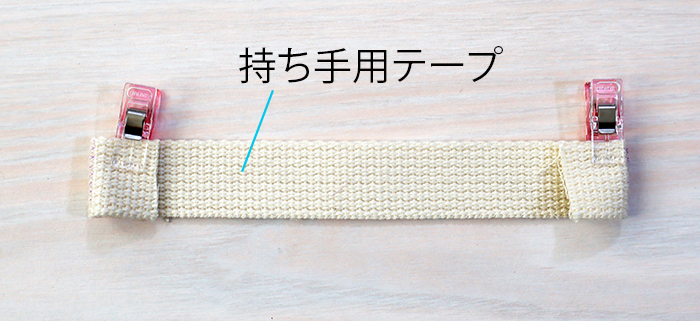

⑦マチに持ち手を付ける

持ち手用テープ(2.5cm幅×21cm)の端を2cm折って、クリップでとめます。

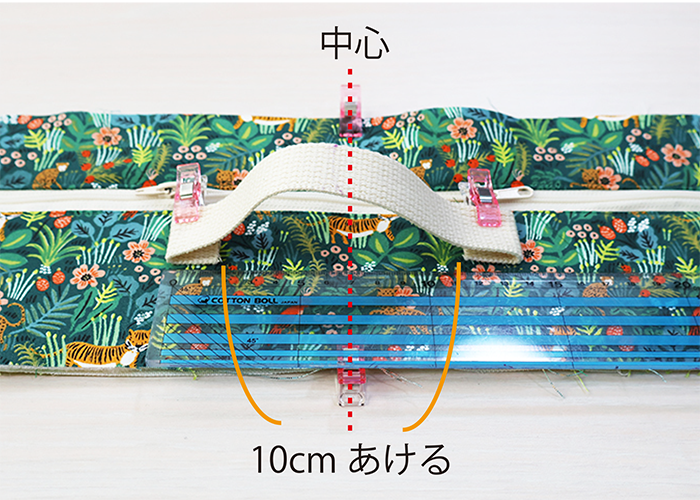

マチの中心にクリップやまち針をとめて印にします。

マチBの上に、中心をそろえ、持ち手を幅10cmあけて置きます。

※ファスナーの端と持ち手の端は0.6~0.7cmくらいあけます。

※幅10cmはひとつの目安です。持ちやすさによって変更します。

手で持ってみて、持ちやすさを確かめてみましょう。

ゆとりが欲しい場合は10cmを9cmに縮めるなど、調整してください。

持ち手の端を四角く縫い、中に☓を縫います。もう片方も同様に縫います。

次に、ファスナーの端からマチB側、7cmの位置にまっすぐ印を付けます。

次に、ファスナーの端からマチA側、3cmの位置に印を付けます。

表布と内布がずれないようにしっかり合わせ、付けた印のすぐきわ(内側)を2枚合わせて縫います。

縫い目のすぐきわをハサミでカットします。

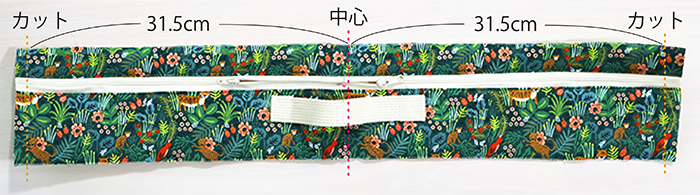

中心から31.5cmの位置で両端をカットし、全長63cmになっていることを確認します。

【ポイント】

ファスナーやミシンの押さえの幅、縫う人の技術や使用したキルト綿や接着芯の厚みによって、できあがり幅には誤差が生じます。

しかし、「ファスナーから◯cm」を守ってカットすることで均一な幅のマチにすることができます。

多少ばらつきはありますが、マチの幅10.5~11.5cmくらいに仕上がっているでしょう。

⑧マチとマチの底(表布・内布)を縫う

マチと、マチの底布(内布用)の上端とそろえ、縦幅が同じになるようにマチの底(内布)の下側をカットします。横幅は20cmにカットします。

マチの底(表布)も同様に、マチと縦幅をそろえ、横幅を20cmにカットします。

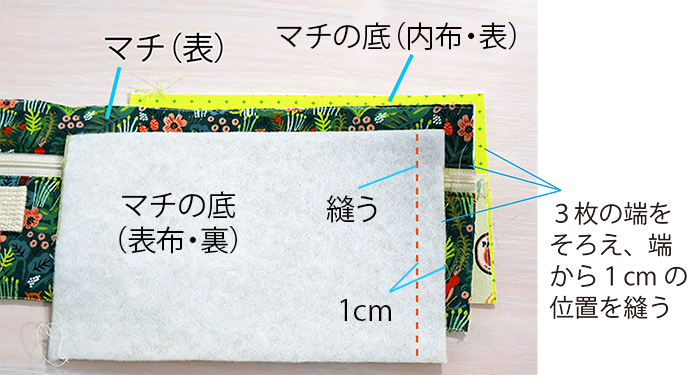

マチの底(内布・表)→マチ(表)→マチの底(表布・裏)の順に3枚重ね、端から1cmの位置を縫います。

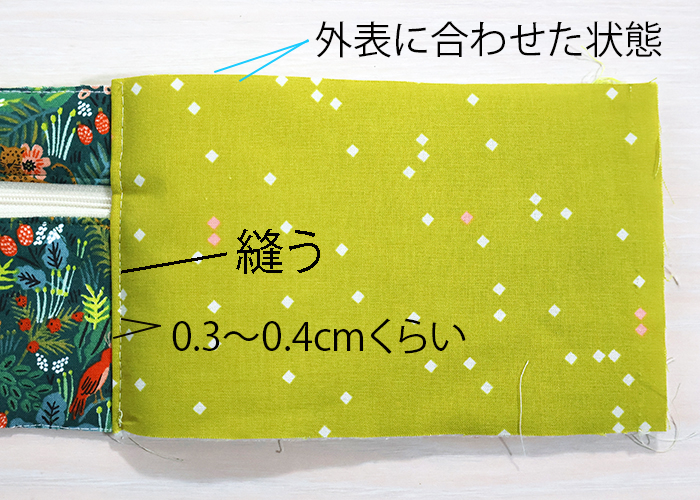

マチの底(表布・内布)を右側に倒して端を縫います。

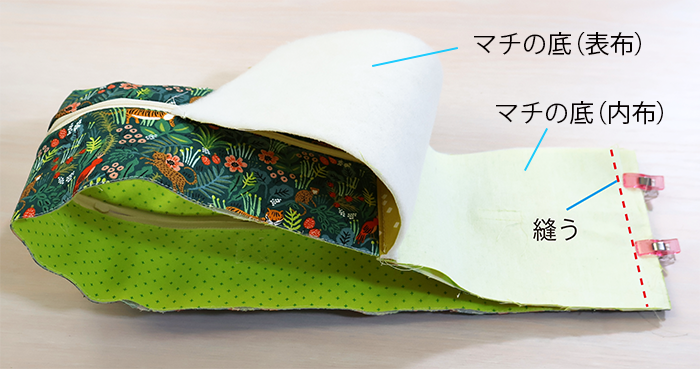

マチの底(表布)をよけ、マチのもう片方の端とマチの底(内布)を写真のように合わせて端から1cmの位置を縫います。

次に、マチの底(表布)の端を1cm内側に折り込み、マチの端と合わせて縫います。

これでマチのパーツは完成です!

⑨フタ・底・マチを縫い合わせる

マチ・フタ・底・それぞれの中心と、それらのちょうど中間地点の位置(合計4ヶ所)に印をつけます。

次に、フタとマチの印を合わせて中表に重ね、クリップでとめます。

【ポイント】

①最初に直線4辺をしっかりクリップでとめて合わせて、カーブの部分は最後に合わせます。

②角の縫い代(マチ側)に、0.5~0.6cmの切り込みを入れます。

切り込みを入れた後、マチをぐっと押すようにしてフタと合わせます。

縫う時は、まず縫いやすい4つの直線部分を先に抜い終えてから、4つの角を縫うときれいに仕上がります。角も直線部分と同様に、マチの端から1cmの位置を縫います。

※フタの角の生地が余っても気にせず合わせましょう。

【ポイント】

直線部分をクリップでしっかりとめた後、角を合わせようとすると、必ずマチのほうが短くなります。

印をきちんと合わせれば、角の生地の余り具合は4個所が同じくらいになります。余り具合がバラバラになっている場合は、もう一度、印の位置が均等に4等分になっているかを確認しましょう。

縫い終えた後で、余分な生地はカットします。

底と表布とマチも同様に縫い合わせます。

縫い代にジグザグミシンをかけてほつれ止めの処理をして、完成でもよいのですが、見た目をきれいにしたい場合は、縫い代にバイアステープを巻きましょう。

⑩仕上げ(バイアステープを巻く場合)

縫い代を一周縫いくるむことができる長さ×4cm幅の生地を2本用意します。

どこからくるんでもOKです。

一周してスタート位置に戻ったら、生地を1cm折って重ねます。

※市販のバイアステープでくるんでもよいですが、内布と同じ生地をバイアステープにすれば、違和感なく仕上がります。

一般的には生地を斜め(バイアス)にカットして使うことが多いですが、45度でカットするのは大変なので、私は横長にカットした生地を使うことも多いです。

大容量の裁縫ポーチが完成しました。

このサイズなら裁縫セットだけでなく、生地やフェルトなどの材料や、作りかけのものも入りそうです。

工程が多くて制作時間はかかりますが、お気に入りの生地を使って時間をかけて作れば、きっと使うのが楽しくなるポーチに仕上がるでしょう。

よかったら挑戦してみてくださいね。

2024年12月25日 ユキンコ

インスタグラムにまち針ストリングアート作品集を多数アップしております。

たくさんのフォロー、コメントをお待ちしております。

また、各種材料、まち針ストリングアートキットはAmazon、楽天で販売しております。

下記にリンクがついていますのでこちらから是非ご覧になって下さい。

まち針ストリングアートについてご不明な点、お取り扱いの相談等ありましたらHPお問い合わせよりご連絡をお待ちしております。

最後までご覧いただき有難うございます。

Instagram :tukumo.craft

YOUTUBE :つくもチャンネル

H P 検 索 :まち針ストリングアート

Amazon販売 :TUKUMO

楽天ショップ :TUKUMO STYLE

無料型紙 :型紙テンプレート